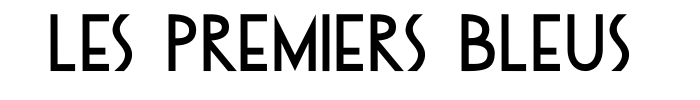

Il est rare qu’une biographie de sportif, plus encore d’un sportif ayant terminé sa carrière internationale il y a 112 ans, prenne la forme d’un pavé de 750 pages. C’est pourtant le résultat du travail d’Emmanuel Auvray consacré à Eugène Maës, publié en avril 2025 par les éditions du Volcan.

Riche d’une documentation pléthorique, le livre retrace de manière chronologique les différentes étapes de la vie et de la carrière sportive d’Eugène Maës, dont le nom était surtout connu, jusqu’alors, par les Caennais (la ville où il a vécu plus de vingt ans), les amateurs du Red Star (où il a joué avant la Première Guerre mondiale) et ceux qui s’intéressent aux statistiques des Bleus. En effet, si Maës n’a joué que onze matchs internationaux en deux ans (1911-1913), il a marqué pas moins de 15 buts, dont un quintuplé face au Luxembourg. C’était le premier vrai buteur de l’histoire de l’équipe de France, l’ancêtre de Just Fontaine, Jean-Pierre Papin, David Trezeguet ou Olivier Giroud.

Mais l’avant-centre né à Paris en 1890 avait bien d’autres raisons de susciter l’intérêt d’un historien : il a traversé les deux guerres mondiales, la première comme combattant, la deuxième comme déporté, il a pratiqué de nombreux sports dont le football et la natation, et il a senti comme peu de ses semblables à quel point la notoriété pouvait se monnayer. Il a aussi mis ses talents d’organisateur au service de l’intérêt général, en développant l’apprentissage de la natation à une époque où les piscines publiques étaient très rares.

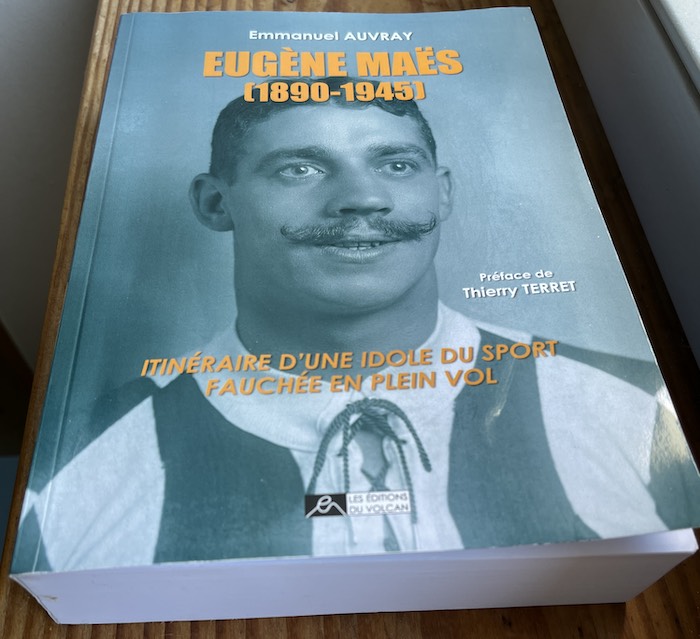

Même dit comme ça, on est encore loin d’embrasser l’étendue du personnage. Emmanuel Auvray, qui a consacré cinq ans à ce travail de recherche, a répondu à nos questions.

Emmanuel Auvray est enseignant à l’UFR Staps de Caen et chercheur associé au laboratoire Histoire-Territoires-Mémoires de l’Université de Caen Normandie. Son livre, Eugène Maës (1890-1945) est publié aux éditions du Volcan (742 pages, 30 euros).

-

Lire l’article Les premiers Bleus : Eugène Maës, le goleador foudroyé

Quelle place occupe Eugène Maës dans l’histoire du football français ?

Aujourd’hui, il n’est pas bien connu du grand public, plutôt par les gens qui s’intéressent à l’histoire du football. Il reste quand même le deuxième meilleur buteur français derrière Just Fontaine à la moyenne de buts par match [1], donc il a une grande place. Après, il a joué à une époque qui n’est pas celle d’après les années 1920, il n’a pas joué longtemps en équipe de France (deux ans, ou trois saisons, entre 1911 et 1913), on le connaît pour son quintuplé contre le Luxembourg (20 avril 1913, 8-0), mais il y avait beaucoup de scores très larges à ce moment-là, avec des matchs à huit ou neuf buts. Ça reste quand même le meilleur avant-centre français de 1908 jusqu’en 1914. C’était un personnage, connu pour son bon jeu de tête, on l’appelait « tête d’or », et aussi parce qu’il avait la réputation de charger le gardien, ce qui était autorisé à l’époque. Il va aussi vivre du football à une époque où c’est interdit jusqu’en 1931, puisqu’il a un magasin avec le boxeur Georges Carpentier, une marque de chaussures de marque anglaise (Mac Gregor) à son nom, il a un emploi fictif au journal L’Auto… Il est moderne, plus que ne l’était le gardien de but Pierre Chayriguès.

Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre ce travail ?

Dans d’autres travaux que j’ai pu faire, et encore aujourd’hui, je m’intéresse à l’histoire des noms qui ont été donnés aux piscines publiques. C’est intéressant car on voit qu’une fois de plus, les femmes sont oubliées, que les hommes politiques de gauche sont plus souvent cités que ceux de droite… Et aussi parce que localement, Eugène Maës a été choisi en 2014 pour donner son nom à un équipement (le Stade nautique de Caen). J’ai écrit en 2017 un article d’histoire locale, dans les Annales de Normandie, qui ne traitait que la partie caennaise de son histoire, et plutôt la natation que le football [2]. Après la parution de l’article, des gens m’ont demandé d’aller plus loin parce que c’était intéressant. Donc je me suis lancé dans ce travail de biographie qui m’a pris cinq années de recherches et d’écriture, de Gand en Belgique à Paris en passant par les archives militaires.

« Grâce aux archives militaires, on peut le suivre au jour le jour »

J’ai consulté les archives militaires de la Première Guerre mondiale, entre autres ce qu’on appelle les journaux des marches et opérations qui sont disponibles en ligne, son dossier militaire consultable Archives municipales de Paris, la presse sportive locale ou nationale (via Gallica), l’iconographie, les archives du Patronage Olier, les archives des déportés car on a la chance à Caen d’avoir les archives du Service Historique de la Défense sur les victimes civiles et militaires, et les archives des associations qui travaillent sur la mémoire de la déportation sur le camp de concentration et d’extermination de Dora.

Grâce aux archives militaires en ligne, on peut le suivre au jour le jour et comprendre pourquoi, dans L’Auto, on ne parle plus de lui pendant un mois, puis on voit son nom réapparaître trois fois coup sur coup. J’ai cherché à savoir quand il joue pendant des opérations militaires, sur le front ou à l’arrière, pourquoi il est prêté à différentes équipes civiles ou militaires comme ça se faisait beaucoup pendant la guerre.

-

L’Auto du 18 mars 1912

Les deux guerres mondiales, qu’il a traversées, ont brisé sa carrière de sportif de haut niveau pour la première, et pris sa vie tout court pour la deuxième. Or, s’il a été acteur et combattant en 1914-18, il a été prisonnier et déporté en 1943-1945. Vous êtes-vous demandé ce qu’il serait devenu si, par exemple, il était né vingt ans plus tard et aurait disputé les trois Coupes du monde des années 1930 ? Et s’il n’avait pas été arrêté en 1943 ?

C’est ce qu’on appelle de l’uchronie quand on fait de la fiction. La concurrence dans l’entre-deux guerres devient plus dure. La Coupe du monde contribue aussi à l’élévation du niveau de jeu. Il a eu une période internationale très courte, coupée par la guerre… Avec vingt ans d’écart, sa carrière aurait été sans doute différente, et il aurait sûrement pu faire la Coupe du monde.

« Il était très habile dans la manière de se mettre en avant dans la presse »

Il a quand même su se servir de son statut d’ancien international de football dans son activité professionnelle d’éducateur sportif et de maître-nageur à Caen : il était très habile dans la manière de se mettre en avant au profit de son école de natation, pour gagner sa vie, dans la presse, dans les magasins, dans ses réseaux, il l’a très bien exploité. Son école de natation, j’ai pu le voir dans les archives notariales, c’était une belle affaire avec un chiffre d’affaires très conséquent.

Il n’était pas résistant sous l’occupation, même si parfois localement on est allé à le qualifier de résistant, alors que rien ne l’atteste. Il n’aimait pas les Allemands, ce qui est compréhensible, mais on ne peut pas lui attribuer un acte de résistance.

Son passage du Patronage Olier au Red Star en 1910 lui ouvre les portes de l’équipe de France et au professionnalisme « par dénégation », comme le gardien vedette Pierre Chayriguès. Pouvez-vous revenir sur ce terme ? Cette évolution de carrière était-elle inéluctable ?

La dénégation, c’est l’amateurisme marron. Tout le monde sait que les joueurs ont des avantages sur les primes de matchs, ils gagnent leur vie avec le football même si c’est interdit. L’Union des sociétés françaises de sports athlétiques, l’une des plus importantes fédérations omnisports de l’époque, défend becs et ongles l’amateurisme. Au Red Star, Eugène Maës touche des primes de match et il a été racolé par Roland Richard, un personnage clé dans l’histoire, ce qu’on appelait à l’époque des « serpents tentateurs » : j’avais trouvé le mot plutôt joli !

Il a un emploi de libraire au journal L’Auto par le biais de Jules Rimet (président et fondateur du Red Star) et Henri Desgrange (directeur de L’Auto), et on voit bien que de toutes façons il n’y est pas souvent au travail, et c’est normal avec les entraînements au Red Star, parfois biquotidiens, avec des temps de déplacements énormes, parfois vingt heures de train pour aller jouer des matchs européens (Italie, Suisse). Ça mange la semaine, on ne peut pas travailler en plus. C’est ça, le professionnalisme par dénégation. Maës fait la bascule vers ça au Red Star parce que les gens du Patronage Olier refusaient qu’il intègre la sélection nationale alors que la presse le présentait comme le meilleur avant-centre français, et qu’il voulait prendre la lumière, connaître la gloire et évoluer à un niveau de jeu supérieur.

-

L’Auto du 21 avril 1913

« A Caen, Maës a été une plus-value en matière de rayonnement »

En 2024, la famille Mbappé, via son fonds Coalition Capital, a racheté 80% du capital du Stade Malherbe de Caen, devenant de fait le premier international français propriétaire d’un club. Qu’est-ce que ça vous inspire ?

Il y a un tel écart entre le football d’Eugène, il y a plus d’un siècle, et celui d’aujourd’hui ! Il y a peut-être de la part de Mbappé l’idée de mettre un nom sur un club pour le faire briller. Le Stade Malherbe était très content de faire signer Eugène à Caen, en avril 1919, et de le voir faire son premier match. Il est venu, il a joué, il a entraîné, il est même passé d’avant-centre à arrière, où il brillait aussi, même s’il s’est parfois fâché avec des arbitres, a été sanctionné et a dû arbitrer des matchs. Eugène a été une plus-value en matière de rayonnement. Est-ce qu’il a fait gagner de l’argent au club ? Il y avait plus de monde quand il jouait, les gens venaient le voir.

Quand il était adolescent, Mbappé a failli venir jouer à Caen [3]. Il a sans doute gardé ça, un lien affectif. C’est difficile d’aller plus loin dans l’analyse. Et le club est descendu en National l’été dernier. Lors du dernier match entre Caen et le Red Star la saison dernière en Ligue 2, un hommage a été rendu à Eugène Maës pour les 80 ans de sa mort en déportation.

Un événement de sa vie qui a dû peser très lourd, la perte de son fils Marcel, âgé de six mois en 1920, est très peu évoqué dans le livre. Sait-on de quoi il est mort ?

Je n’ai pas pu sourcer là-dessus. Il serait décédé des suites d’une malformation cardiaque, ce qu’on appelait la maladie bleue [4] et qu’on ne pouvait pas opérer à l’époque. Je n’ai pas plus de choses que ça et je n’ai pas trouvé d’archives qui l’attestent précisément. C’est pourquoi j’en n’ai pas plus parlé. Il a été enterré au cimetière Saint-Gabriel à Caen, au même endroit qu’Eugène et son épouse (morte en 1949). Pour Eugène, il n’y a que son nom car il a été incinéré en Allemagne, et ses cendres n’ont pas été ramenées. Il n’y a aucune descendance, madame Maës n’a pas eu d’autre enfant. J’ai retrouvé sa dernière héritière vivante, qui habite à Gand en Belgique et qui fait partie des gens qui l’ont connu.

« J’aurais aimé trouver des appréciations sur l’élève qu’il était »

Votre livre s’étend longuement sur le rôle qu’a joué Maës dans le développement de l’apprentissage de la natation dans les années 1920 et 1930, à une époque où la France était très en retard dans son équipement en piscines publiques. Est-ce la partie de sa vie qui vous a le plus intéressé ? Pourquoi ?

J’ai une formation universitaire en Staps et une année d’études en histoire contemporaine (maîtrise), très généraliste sur l’histoire du sport, mais on voit bien que chaque discipline a une évolution différente. J’ai trouvé beaucoup plus d’archives sur cette période-là, entre les deux guerres, même si sur la partie militaire il y avait beaucoup de choses aussi. Sur le parcours scolaire d’Eugène Maës, je suis allé à Paris plusieurs fois et je n’ai rien retrouvé. J’ai concentré mon travail sur les arrondissements où il a vécu, j’ai regardé les listes scolaires, mais je n’avais pas la garantie qu’il était dans l’enseignement privé ou public, même s’il était catholique et qu’il a joué pour le Patronage Olier. J’aurais aimé trouver des appréciations sur l’élève qu’il était, mais je n’en ai pas trouvé.

Je voulais aussi montrer sa reconversion d’un sport à un autre : dans la première partie on voit qu’il en tire des bénéfices et se met dans la lumière, dans la deuxième on voit comment il lit le contexte de l’époque et développe la natation à Caen, alors qu’il y avait deux autres écoles concurrentes qui n’ont pas eu le même succès. Pour les gens de Caen, cette deuxième partie est probablement plus intéressante.

Eugène Maës au Red Star, Photo Agence Rol / BNF, Gallica

L’autre dimension prise par Maës après la fin de sa carrière sportive, c’est son talent d’organisateur d’événements aquatiques notamment. N’était-il pas finalement très en avance sur son temps ?

Eugène a réussi sa reconversion, c’est incontestable. En 1946, son école nautique a été revendue 1,5 million de francs de l’époque, une somme importante. Elle a été rachetée par un boucher de Deauville et des vendeurs de bois, des Bretons, qui ont alors fondé une société civile immobilière. C’était une très belle affaire. Et pourtant, l’école a été bombardée et pillée à la fin de la guerre. Ses maillots, ses trophées ont disparu. C’est une reconversion réussie aussi au titre des politiques publiques. On avait la chance, en Basse-Normandie, d’avoir un préfet « sportophile » sur lequel j’ai travaillé aussi, Maurice Hélitas, avec qui Eugène s’est très bien entendu.

« Il va tout faire pour développer le sport féminin »

Caen avait une image de ville boueuse dans l’entre-deux guerres, à la suite d’une série d’inondations. Maës, en développant son école de natation et ses épreuves sportives en natation, contribue à redorer l’image de la ville. Et il a eu une chance inouïe : les maires de l’époque de centre droit n’ont rien fait pour construire une piscine publique. Mais ce qui m’a impressionné et intéressé, c’était sa lecture du contexte : par exemple, il va tout faire pour développer le sport féminin à une époque où c’est balbutiant. Il est d’une grande habileté !

Il est attaché à l’intérêt public, il veut sauver des vies par l’apprentissage de la natation. Il développe une éducation physique avec de la polyvalence motrice. Il est capable de faire du haut niveau en se spécialisant comme dans le football, mais quand il ne sait pas faire, il fait appel à des entraîneurs de Paris. Il apprend à nager à une grande quantité d’élèves, ce qui lui permet de rayonner, mais il garde la fibre du haut niveau. Quand il organise le tournoi des quatre sports [5], à l’image du triathlon aujourd’hui, c’est d’une grande modernité. Ce qu’il fait lui permet de bien vivre, mais en apportant quelque chose aux politiques publiques. Il a sauvé énormément de vies, à une époque où il n’y a pas de piscines publiques et où le nombre de noyades est très élevé.

Dessin Paul Krawut. BNF, Gallica

Votre livre donne à voir une époque qui semble très lointaine, celle de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e, avec l’organisation de ses clubs, ses méthodes d’entraînement, la presse, le poids de l’institution militaire… Et un homme qui semble avoir toujours un coup d’avance, comme s’il était plus moderne que son époque. Partagez-vous ce constat ?

Oui, il avait toujours un coup d’avance avec les médias, les photos, les réseaux… Il était très moderne. Quand il organisait la traversée de Caen à la nage (1923-1942), il mettait les photos le lendemain matin dans les vitrines des magasins. J’ai présenté le livre au maire actuel de Caen (Aristide Olivier) et à son chef de cabinet (Jean-François Salmon) en leur racontant ce que Maës faisait il y a cent ans, et ils m’ont répondu que c’est ce qu’ils développent aujourd’hui, avec certes des moyens différents : contribuer à la propagation du sport de haut niveau et du sport pour tous au bénéfice de l’image de la ville et du bien-être (santé, divertissements) des Caennais.

S’il n’était pas mort en déportation, entre mars et avril 1945 à Bergen-Belsen, il aurait pu faire des choses après-guerre, c’est certain, même si la Quatrième République n’était pas une époque favorable pour le développement du sport. Il y avait beaucoup d’autres priorités, à savoir la reconstruction du pays. Je me suis souvent demandé ce qu’il serait devenu s’il y avait eu une piscine à Caen avant 1966. Serait-il devenu le directeur de la piscine ? Ça aurait été une possibilité.

Il était visionnaire, il avait compris plein de choses avant tout le monde, notamment le sport féminin, le sport spectacle, et il savait aussi ne pas oublier le sport pour tous. Il était dans cet entre-deux là, et la manière dont ces deux dimensions pouvaient se nourrir mutuellement. Il savait gagner de l’argent, mais aussi le mettre au profit de ceux qui sont moins bien nés. Et pourtant, il n’était pas communiste, comme certains le pensent encore, il n’avait aucun lien avec le sport rouge, il n’est pas sur la liste des résistants. Il n’y avait pas d’ancrage idéologique clairement affiché chez lui, ce n’est pas ça qui l’animait.